今回は、多読の学習効果を最大化させる方法 について考察していこうと思います。

「英語学習において多読が効果的」ということは、今や誰もが知っていることです。実際にボク自身もこれまでに、たくさんの洋書を読んできました。

一方で、このブログを運営しているということもあり、効果的な多読法について、学習者とは異なった目線でリサーチしてきました。

こうした取り組みを通じて感じたのは、「自分でつかんだ多読法」と「世間で正しいとされる多読法」の間には、大きなギャップがあるということです。

そこで今回は、ボク自身が自分の経験を通じてつかんだ 多読の効果を最大化する方法 を紐解いていきたいと思います。

これから多読に取り組む方はもちろんですが、ある程度の多読経験を持っている方にとっても参考となる情報が含まれているのではないかと思います。

よければ、最後までご覧ください。

アシスタント

アシスタントこの記事では、以下のような情報を知ることができます。

- 英語学習の中で、多読が最も活きる場所

- 多読の可能性を引き出すために必要なこと

- 多読の効果を最大化させるための学習プラン

- 多読の学習効果を伸ばす本の選び方

- おすすめ書籍・参考書

この記事を書いた人

ヒラク

TOMOSU BLOG 運営・執筆

早稲田大学 政治経済学部 政治学科卒 / 現在 TOEIC 920点

結論:英語多読の効果的なやり方は、下準備にあり

はじめに、この記事の結論を述べます。英語多読の効果的なやり方は、以下のようなプロセスを踏むことだと思います。

多読の効果を最大化する方法として、①まず精読と音読に取り組んで英語力の「核」を身につける 。そして、②その「核」を多読で育てていく という方法を提案します。

この順番が効果的だということをハッキリと認識したのは、「同時通訳の神様」と言われた 國弘正雄 さんの著書を読んだときでした。

著書の中で國弘さんは、【 精読 → 音読 → 多読 】という順番で英語学習に取り組んだ高校生のエピソードを取り上げたうえで、次のように語っています。

精読 → 只管朗読 → 多読の流れがあるのを確認していただきたい。

ところで、ふつう学校で多読指導と称しているものは、精読→多読らしい。精読したものを繰り返して音読して、 身に付けるという作業を抜かしてしまう。これでは有意義な多読に進めません。

『國弘流英語の話しかた』國弘正雄

これを読んだときに、自分の中でビビッと電流が走るような感覚がありました。というのも、自分の英語力がグングン伸びたときに、まさにこの流れで勉強していたからです。

振り返ってみると(偶然なことに)受験でも、TOEICでも、この順序で学習に取り組んでいました。

試験英語では「多読」というよりも、たくさんの長文問題を解く という形ですが、たくさんの英語に触れるという意味では同じ事。

これとは逆に、精読・音読をすっ飛ばしていきなり問題演習(多読)に取り組んでいる受験生も多く見かけました。そういう人はやはり英語力が伸びていかなかったことをよく覚えています。

このやり方は、試験英語という狭い範囲だけではなく、英語学習全般において有効。それは、この流れで学習した國弘さん自身が「神様」と言われるほどの英語力 を手に入れていることからもわかりますよね。

それでは、この流れの根拠や詳細について、以下で見ていきましょう。

精読はなんとなくわかるけど、音読って何? 必要かなぁ?

音読は多読の下準備として最適なんです。ボクなりの考えを説明していきますね。

効果を上げるやり方:多読の位置づけを考えよう

多読の効果を最大化させる方法の前に、多読という学習法に潜む要素を詳しく分析します。その要素を理解することで、英語学習の中で多読をどこに位置づければよいか が見えてきます。

多読に潜む要素:他ジャンルに置き換えて考えてみる

多読は文字通り「たくさん読む」ということです。大量の英文に触れることで、英語の中にあるパターンをつかんでいく学習法 です。

他ジャンルに置き換えて考えてみましょう。

ボクたちが何かしらの分野で上達したい、うまくなりたいというときにはどんな手順を踏むのがよいとされるでしょうか。

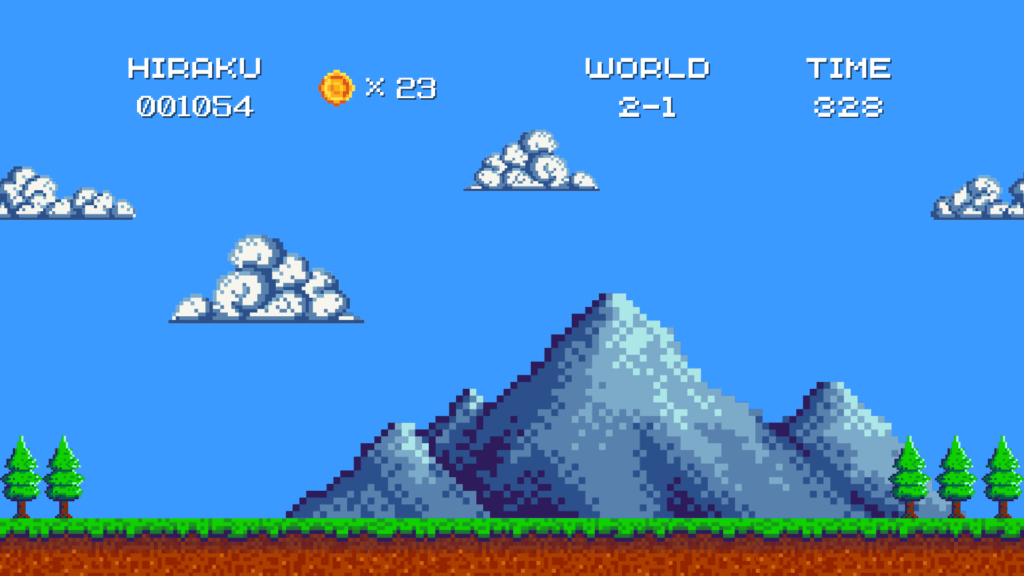

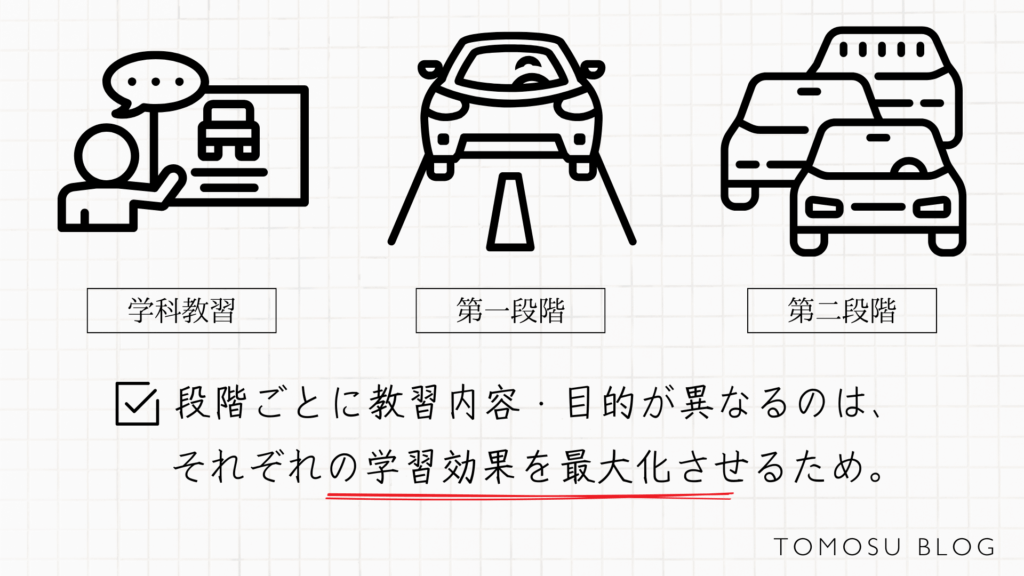

例えば、自動車の運転技術 。

英語同様、車の運転技術の上達に限度はありませんが、免許を取るまでを一区切りとすると、そのプロセスは主に3つに分かれます。

- 学科教習 (机上の勉強。標識を覚えたり、安全運転の理論を覚えたり。)

- 第一段階 (教習所内での実車教習。教習所コースという範囲内で、実際に車を運転する。)

- 第二段階 (公道での実車教習。教習所を飛び出し、一般の公道を、一般の車に交じって運転する。)

車の免許を取る過程で、パターン認識を行うのは 第二段階 です。

学科教習で身につけた【 基礎的な知識 】、第一段階で身につけた【 限定的な技能 】をもとに、さまざまなパターンを実際に経験し、運転に必要な技能を感覚に落とし込んでいきます。

第二段階の目的は、まさにこの「パターン認識」にあります。

教習所というワンパターンの環境を抜け出して、交通量の多い通りを走ったり、高速道路を走ったりするのは、いろいろなパターンを経験するためです。

ここでもし仮に、「核」となる運転知識・技術を先に身につけておかなければ、そうした 基礎力も第二段階で習得しなければならない ということになってしまいます。

公道に出てやりたいのは、「パターン認識」というワンランク上の目的なのに、「核」の習得に手間と時間をとられて、本来の目的を果たすことができません。

第二段階に進んでから、公道上で標識覚えるなんて、どう考えても非効率ですよね。

第二段階の教習効果を最大化させるには、他でできることは先に済ませておいて、公道上でしか学ぶことのできないことだけに集中すること が必要です。

学科教習と第一段階が先、第二段階が後 という順序には、こうした根拠があるわけです。

最低限の知識と技術を身につけてから、量をこなして感覚に落とし込むパターンは、他の分野でもよく見られますね。

勉強もスポーツも芸術も…。英語学習だけに特別な抜け道はないってことですね。

多読はアップデート:インストールは先に済ませておく

英語のハナシに戻りましょう。上記をもとに考えると、多読 には第二段階と多くの共通点がありますよね。

まず、量をこなすこと 。そして いろいろなパターンに触れること 。それに 最低限の知識があると、より効果的であること などなど。

この前提をもとに考えるならば、多読も「さまざまな英文に触れて、英語理解に必要なパターンをつかむ」という目的だけに特化させた方が効率的だということになります。

英語力を【0→1】にするときではなく、【1→2→3…】と伸ばしていくときに用いるべきなのです。

つまり、多読の効果が最大化するのは アップデート段階 だと言えます。多読とは、インストールではなく、アップデート なのです。

基礎となる英語力(=核)を OS の Ver 1.0 だとすると、それを Ver 2.0 → 3.0 → 4.0 … とアップデートする作業で多読を用いるべき、ということになります。

はじめに最低限の単語や理論を「核」としてインストールします。ただし、この「核」は Ver 1.0 なので、最低限の機能しか果たせません。

教習所コースという安全な場所で身につけた技術と同じで、必須ではあるけれど、とても高いレベルの技術とは言えない 代物です。

だから、その「核」を実際の英語・大量の英語に触れることで磨き上げていく段階が必要であり、多読はそこで生きる学習法です。

多読という公道上に出てから、単語を覚えたり、構文の基礎を理解したりするのは、不可能ではありませんが、あまりにも効率が悪い。公道上で標識を覚えるように。

そして、多読の持つ可能性を十分に引き出せないということになる。多読という名の公道に出てからやるべきことはそこじゃないわけです。

多読のやり方について、ネットでググってみると、「自分のレベルに合った本を選びましょう」という言葉を目にします。中には「自分のレベルより易しめの本を」と言っているサイトもあります。

もうお分かりだと思いますが、ボクはこれに反対です。

なぜなら、すでに英語の核を身につけている人にとって、「自分のレベルに合った」というのは「教習所」だからです。

教習所には一般車はいないし、歩行者が脇から飛び出してくることもない、とても安全で、快適な環境です。

その快適な環境を飛び出して、わざわざ危険が潜んでいる公道に飛び出すのは、くどいようですが「パターン認識」のため。

リスクを冒してでも公道に出るのは、それだけ「パターン認識」によって得られるメリットが大きい ということでもあります。

ある程度の英語力がある人にとって、「自分のレベルに合った本を読む」というのは、いつまでも快適な環境に居続けることを意味します。

第一段階を終えて仮免許をとったのに、公道に出るのを恐れて、いつまでも教習所のコースを走り続けるようなもの です。

翻訳者・橋本大也 さんは著書『英語は10000時間でモノになる』の中で、理解可能なレベル( i )よりも少しだけ難しいレベル( i+1)のインプットを大量に受ける ことが、最も効果的だとしています。

また、脳科学者の 茂木健一郎 さんは、多読の学習アドバイスとして「初心者がいきなり最難関の本にチャレンジすること」を勧めています。

一方で、英語力のない人がいきなり多読に取り組むことは、「自分のレベルに合った」うんぬん以前にムリがあります。

学科教習も第一段階もやらずに、いきなり公道上に出て単語も覚えよう、文法も覚えよう、パターン認識もやっちゃおう なんてのは、とてもじゃないけど効率的な学習法とは言えませんよね。

【基礎力の養成】も【パターン認識】もごちゃ混ぜになっていて、多読の特性をまったく生かせないということになります。

日本人には、この2タイプがとても多いように感じます。

多読の効果を最大化させるために必要なのは、①基礎力を身につける、②快適な環境を飛び出す、という2ステップです。

①と②がそろってはじめて、骨太な英語力を手に入れることができるのです。

ある程度の英語力がある人は、自分の英語力よりも難しめの本も読むようにすればよいわけで、それだけのハナシです。

自分が今持っている英語力をアップデートするには、高いレベル(公道)に飛び込まなくちゃいけませんから。

「わからない」「理解できない」英文に触れるのは苦痛かもしれませんが、そのことをポジティブに受け取りましょう。成長のチャンスだととらえましょう。

逆に英語力がない人は、多読の前に、英語力の「核」をインストールするところから始めなければなりません。次のチャプターでは、そのインストール方法について、詳しく見ていきます。

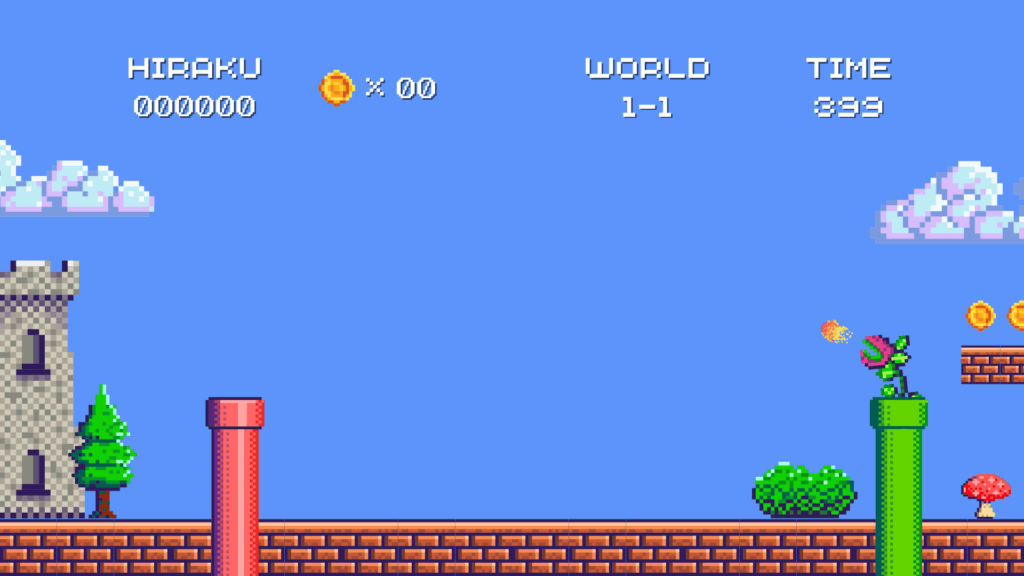

RPG ゲームも、自分より強い敵を倒すと、経験値たくさんもらえるよね。

逆に、雑魚キャラを倒しても経験値ちょっとしかもらえない…。なかなかレベルアップしないんだよなぁ。

英語多読の可能性を引き出すための前提条件

多読は「アップデート」であるということがわかりました。その前提条件となる「インストール」の役割を果たすのが、【 精読 】と【 音読 】です。

精読

それでは、最初の段階である【 精読 】について見ていきます。

先ほど、英語の「核」をインストールすると言いましたが、この精読は【 核(=英語理解のための枠組み・パソコンでいう OS )を作成する段階 】となります。

【 精読=OSの作成 】、【 音読=OSのインストール 】というイメージを持ってください。

この精読段階では、精読に必要な知識を身につけ、実際に英文を細かくパーツ分けしてみる ことを提案します。

英語には 構文 という仕組みがあります。

構文の中には、5文型という基礎パターン から、分詞構文みたいな特殊構文と呼ばれる応用パターン までいろいろあるわけですが、ここでは5文型を理解・習得できれば OK です。

文法書の中で、5文型の解説に重きを置いているものを準備して(※あとでおすすめ参考書を紹介します)、じっくり読み込む。5つの文型のパターンを覚えたり、主語や目的語などの役割を覚えたりします。

5文型の理解をどの範囲までにするのかという問題がありますが、この段階ではあまり細かいところに首をつっこむ必要はありません。

なぜなら、ここでやるべきことは 必要最低限度の働きをしてくれる OS の作成 だから。 Ver 1.0 の OS なので、いきなり高性能の OS を目指す必要はないわけです。

5文型について文法書に載っていることをおおよそ覚えることができたら、実際に英文を5文型の要素(主語とか目的語とか)ごとにパーツ分けしてみましょう。

I am happy. という英文を I = 主語 、 am =動詞 、happy =補語 、みたいな感じで。

機械いじりの好きな少年が、機械を分解して組み立て直すことで、機械の仕組みを深く理解するように、英語を一度精読段階でバラバラにしてみます。

バラバラにしてミクロの目で仕組みを理解する わけですね。

精読で分解して仕組みを理解、次の音読で組み立て直し作業 & 仕組みのインストールという流れをたどります。

分解してみることで、単に知識として理解するのではなく、感覚的に理解することができるんです。

分解しっぱなしではいけないから、次の音読とセットで行うと効果的なんですね!

音読

次が【 音読 】です。精読で作成した OS を実際にインストールする段階となります。

車の免許取得で言えば、第一段階の教習所コースで走ってみる段階ですね。

教習所は快適な環境という特徴がありました。それと同じように、この音読では100%意味を理解した英文(快適に読める英文)を声に出して読みます。

音読では、多読と異なり、快適にスラスラ読める英文を音読素材として選びましょう。

すでにこの段階で精読できるようになっているので、精読済みで完全に意味を理解できた長文を音読の素材として使っても構いません。

また、学校や仕事が忙しくて精読の時間が取れなかったときは、精読するまでもなく意味を理解できるもの(中学レベルの英文とか)を音読に使っても OK 。

要は、音読開始時点で意味を理解できてればいいんです。

意味が理解できていることで「意味」に意識が行くことを避け、音読の本来の目的である「英語の構造・枠組み」に意識を向ける ことにもつながります。

声に出して読むプロセスが必要なのも「英語の枠組み」をインストールするため ということになります。

精読学習で作成しておいた、英語理解に必要な OS を、実際に自分の声で、自分の脳内にインストールするわけです。

声に出すことは、当然 英文の順番通りに読んでいく わけですから、その順番通りに意味を理解しようという意識が働く はずです。

これとは逆に、黙読 だと心の声に頼ることになります。

心のなかでは、いろんな意識が行き交っていますから、英語の順番ではなく、日本語訳の順番で意味を取ろうという意識も働いてしまいます。

そうなると、日本語脳から脱却できず、英語脳を育てることにつながりません。だから、声に出して読むことが必要なんですね。

ここまでの記述で、精読と音読に取り組んでから多読に移行するという根拠はわかってもらえたかと思います。

多読というアップデート作業の下準備として、精読・音読というインストール作業が必要 なんです。

それでは次に、精読と音読をどの程度こなしたら多読に移行できるのか 、また 多読の具体的な取り組み方 についても考えていきましょう。

音読中は「英語の構造」に意識を向けることが大事!

詳細は別記事にまとめてるので、よければそちらもご覧ください!

英語多読の学習効果を最大化させるための具体的なやり方

ここでは、多読の効果を最大化させる具体的な方法について、ボク個人の学習経験をもとに提案します。

世間で言われている「正しい多読法」とはまったく異なりますが、ボク自身は、このやり方が 多読の効果を最大化 してくれると確信しています。

精読と音読:具体的な学習プラン

それでは、【 精読 → 音読 】の具体的な学習プランを提示したいと思います。

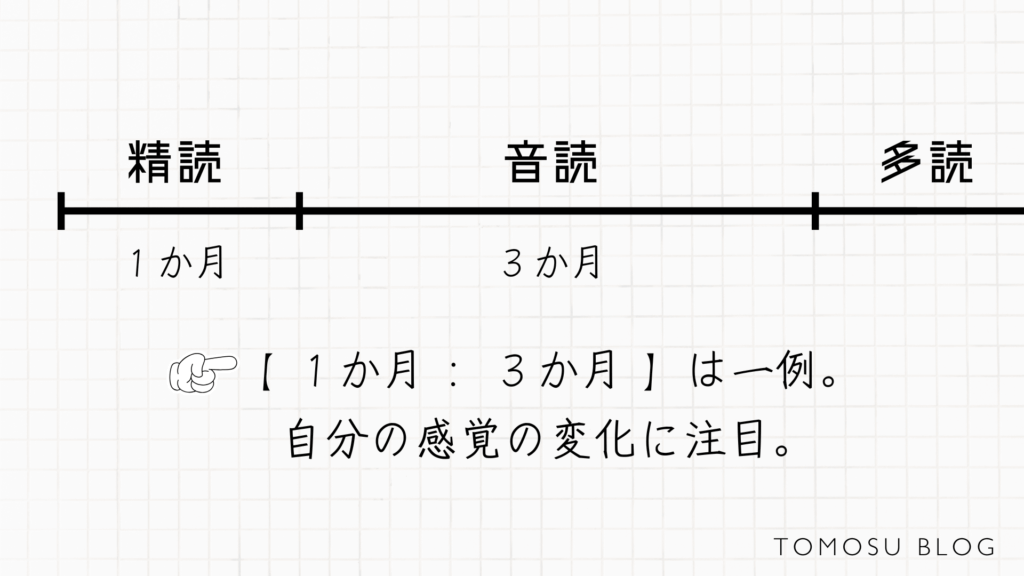

ボクがおすすめするのは、【 精読1か月:音読3か月 】です。

はじめの1か月間はじっくりと5文型の基礎を学ぶ。じっくり文法書の5文型のところを読み込む。

1か月間の精読学習を終え、構文をもとに英語を読み解く視点を手に入れたら、音読に取り組む。音読を3か月間徹底的に繰り返す。

以上が、ボクのおすすめプランです。

これは、ボクが受験でもTOEICでも、実際に行ったプロセスでもあります。

高校時代にまったく勉強をしていなかったボクは、浪人生活が始まった4月に5文型の存在を知り( ← 遅すぎるだろ!とツッコむところ)精読学習に着手。

そして5月のゴールデンウィーク頃から音読を開始。音読を3~4か月続けていたら、自分の肌感覚として、目に見えて英語の読解力がアップしていました。

TOEICでは、大学以来10年近く英語学習から遠ざかっていて、イチからのスタートとなりましたが、上記のようなプロセスを覚えていたので、【1か月:3か月】を同じように行い、TOEIC900点台への基礎力を身につけました。

ただし、【1か月:3か月】はあくまでも目安。多読に移行するタイミングとしては、あなた自身の「感覚の変化」です。

音読を続けていると、英語を英語のまま理解できる・語順通りに意味を理解できる タイミングがやってきます。

これは「 OS がインストールされましたよ」という通知なので、この通知を受け取ったら、いよいよ教習所から公道に飛び出します。

具体的な音読のやり方ですが、音読経験のある方は自分の慣れ親しんだやり方でやるとよいと思います。

ボクの場合、1日あたりの分量は、英語参考書の長文1~2ページ 、洋書であれば字が小さいので片側1ページくらい を目安に取り組みます。

その分量を 1日 5 ~ 10 回 声に出して読む。ボクの感覚だと、インストールに必要なノルマとしては、これが最低限の分量ではないかと思います。

時間があったら1日 30 回読んでも OK 。逆にこれを下回ると、インストールするのは難しいかもしれません。

「感覚の変化」の前後で、英語理解の感度がまったく異なるので、「あ、インストールされたな」ってすぐにわかるはず。

この期間には個人差があるので、あせらずにコツコツ継続しましょう!

多読:本の選び方

それではメインである【 多読 】において、どんな本を読めばいいのかについて考えてみましょう。

多読がパターン認識であることを考えると、さまざまなジャンルの本を読む ことが必要です。

特定の文体のものばかりに偏るのではなく、フィクション・ノンフィクションなど、ジャンルを問わず読むことが効果的でしょう。

また、先ほども触れたように、多読=公道 ということを考えると、自分の英語レベルよりも少し難しいものを読むべきです。

ただ、ボクはこの英文レベルについては、あまり細かく検討する必要はないと考えています。要は 簡単なものばかり読む、ということがなければいい わけです。

英文のレベルはあれこれ考えなくていいから、自分が気になった本はとりあえず手にとってみる。かなり難しそうな本であっても、自分が読みたいと思う本であればチャレンジしちゃえばいいと思います。

パターン認識を最も高いレベルで行っている AI も、易しい・難しいの区別なく、あらゆるデータを取り込んでいますよね。

ボクの経験上、理解できない英文であっても、脳のどこかに引っかかっていて、学習を続けている中である日突然「あの英文ってこういう風に読めばいいのかな?」とひらめくときがあります。

「点」が「線」としてつながる瞬間 があるのです。

多読学習と言っても読書です。読書には娯楽・エンタメという側面もあるわけですから、自分の「読みたい」という感覚 を大切にすると良いのではないでしょうか。

日々多読に取り組む中で、「ジャンルやレベルが偏っていないか」という視点を持つようにしてみてください。

ボクの kindle の中には、読み終えていない本も結構あります。

「娯楽」だから、飽きちゃっても OK 。挫折しても OK 。気楽に取り組もう!

英語多読におすすめの書籍・参考書

ここでは、これまでに述べてきた学習段階に適した参考書や書籍を紹介します。

精読におすすめの参考書

高校 とってもやさしい英文読解

今回の記事執筆のためにリサーチした中で、「これはイイ!」と感じたのがこちらの『高校 とってもやさしい英文読解』 。

冒頭では5文型の大切さに触れていて、ミクロの目で英文にアプローチするための理論を学ぶことができる。

理論と言っても、専門用語や難解な解説はナシ。

レイアウトやデザインも見やすく、ブランクのある社会人や5文型があやふやという学習者におすすめ。

受験英語は悪い面だけでなく、良い面もある。

この参考書のような良い面だけをすくい取って、うまく活用するのがよいのではないだろうか。

著者は受験予備校のトップ講師。初学者向けのわかりやすい解説で高く評価されています。

こう読みこう解く英文読解

こちらも同じく5文型の解説に重きを置いている参考書『こう読みこう解く英文読解』 。

上記の『高校 とってもやさしい英文読解』よりも一歩踏み込んでいる印象。

英文が読める人目線で書かれていて、5文型を軸にしたアプローチを学ぶことができる。

ボクは「精読段階では、細かい知識に首をつっこまない方がいい」と言ったけれど、この本の内容はピッタリその範囲内といった感じ。

メジャーな参考書ではないけれど、質が高い良書だと思います。

内容もコンパクトにまとめられていて、じっくり読み込むのに最適ですね!

音読におすすめの教材

テーマ別英単語 ACADEMIC

音読におすすめなのが『テーマ別英単語 ACADEMIC』 。

その名の通り、アカデミックで知的好奇心をくすぐる長文が収録されている。

初級編は科学や心理学からビジネスの話題まで、多種多様。

キング牧師の演説が収録されているなど、とにかく読み物としておもしろいのが特徴。

レベル別(初級/中級/上級)・テーマ別に5冊のラインナップがあるので、あなた好みの1冊を手にとってほしい。

音読しつつ、教養も得られる。まさに一石二鳥です!

こころの音読―名文で味わう英語の美しさ

もうひとつ、強くおすすめしたいのがこちらの『こころの音読』 。

書名の通り、「美しい英文」を集めた1冊。

実際にボクも音読に使ってみたけれど、英語という言葉の持つ新たな側面に出会えた感覚だった。

英文のレベルとしては決して易しくはないが、初心者の方であっても精読をしっかり行えば、音読に生かせると思う。

著者の斎藤氏は、日本における英語の達人の学習法を調べ上げ、その共通点として音読をあげている。

音読のコツは繰り返し読むこと。本書は自然と繰り返したくなる内容です!

多読におすすめの読み物

Short Stories in English for Beginners

多読の「はじめの1冊」におすすめなのが『Short Stories in English for Beginners』 。

「ストーリーを通じた学習」を提唱する著者が、言語学習の専門家の視点から執筆していて、構成などもGOOD。

1話完結の短編集で、初心者であっても負担なく読み進めることができる。

その一方で、しっかりと読みごたえのあるストーリーが掲載されており、 OS がインストールできているかどうかの確認素材としても最適。

本書をサクッと読めるようであれば、自信をもって多読にチャレンジして OK !

The Secret Garden

児童文学の古典として今なお根強い人気を誇る『The Secret Garden』 。

「秘密の庭」の存在を知った少女が、その庭を再生する過程で成長していく様子が描かれる。

物語としての素晴らしさは言うまでもないが、本書はサブスク(kindle unlimited )で読めるのが特徴。

多読とサブスクの相性の良さは抜群。

すでに登録済みの方は今すぐ読んでほしいし、登録がまだの方は、ぜひこの機会に購読してみることをおすすめしたい。

これほどの本が定額で読めるなんて…。 amazon 恐るべし…。

▶ 『The Secret Garden』は kindle unlimited で読むことができます。初回無料体験はこちら。

まとめ:「形無し」と「型破り」

いかがだったでしょうか。

多読の効果を最大化する方法 について、考察してきました。

さて、日本の伝統芸能・歌舞伎の世界には「形無し」と「型破り」という2つの概念があります。

「形無し」とは、基礎をインストールせずに好き勝手にやってしまい、いつまで経っても本当の力が身につかないこと。

それに対して、「型破り」とは、一度しっかりと基礎をインストールしたうえで、その基礎を自由自在にアップデートしていくことです。

退屈に思えるけれど、やはり まず基礎を身につけることが大事 だということは、英語でも歌舞伎でも同じですね。

今の時代に「まずは基礎を身につけましょう」なんて言葉がウケるはずもありませんが、ここまで読んでくださった方にはわかってもらえたのではないかと思います。

また、すでに基礎力は充分という方には、「自分の英語力よりも難しいレベルにチャレンジする」ことの重要性が伝わっていたなら、とてもうれしく思います。

繰り返しになりますが、まずは英語の核をインストールすること 。そしてインストールを終えたら、勇気をもって難しい英語にチャレンジすること 。

これがこの記事の結論であり、このブログを通じて伝え続けている 英語学習の王道 です。

長文の記事となってしまいました。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。