今回は洋書の多読に取り組むあなたへおすすめの洋書を、ボク個人がこれまで読んできたフィクションジャンルから 10 冊ピックアップしてみました。

(👉 初心者の方におすすめの ノンフィクション は こちら!)

ボク自身は大学生から現在に至るまでに、たくさんの洋書を読んできました。

そのプロセスの中で、多くのおもしろい本・タメになる本と出会いました。また、より効果的な多読の取り組み方についても自分なりにつかむことができました。

この記事ではそうした経験をもとに、①多読初心者の方におすすめしたいフィクション系洋書10冊と、②多読に取り組む初心者の方へのアドバイスをまとめました。

10 冊選ぶうえで重視した基準は、次の3つです。

- 【 難易度 】:初心者でも(おおまかに)理解しながら読み進めることができる

- 【 面白さ 】:大人が読んでも楽しめる世界観・テーマ・目的がある

- 【 学習効果 】:英語力アップに結び付く要素がある

多読は英語学習以前に、読書という娯楽でもあります。その意味でも、特に【 面白さ 】優先で選んだので、よければ最後までご覧ください。

アシスタント

アシスタントこの記事では、以下のような情報を知ることができます。

- 多読初心者におすすめのフィクション系洋書

- それぞれの洋書の特徴・あらすじ・おすすめポイント

- 筆者が多読を重ねてつかんだ「多読のコツ」

この記事を書いた人

ヒラク

TOMOSU BLOG 運営者・執筆者

早稲田大学政治経済学部政治学科卒 / 現在TOEIC920点

【英語多読】初心者におすすめの洋書 10選 ~小説・フィクション~

フィクションジャンルからおすすめしたいのは以下の 10 冊です。★ の数はボクが感じた英文難易度を表します。

- Short Stories in English for Beginners <短編集>(★☆☆☆☆)

- Charlotte’s Web <児童文学>(★☆☆☆☆)

- The Secret Garden <児童文学>(★★☆☆☆)

- Holes <児童文学>(★★☆☆☆)

- The Giver <SF・ディストピア>(★★☆☆☆)

- The Rosie Project <ロマンス・ユーモア>(★★★☆☆)

- The Storied Life of A.J. <ヒューマンノベル>(★★★☆☆)

- The Curious Incident of the Dog in the Night-Time <ミステリー>(★★★☆☆)

- The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry <ヒューマンノベル>(★★★☆☆)

- Animal Farm <政治風刺>(★★★★☆)

Short Stories in English for Beginners

著者 ▶ オリー・リチャーズ

肩書 ▶ 作家 / 言語教育者

分量 ▶ 252ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ 短編集

難度 ▶ ★☆☆☆☆

初版 ▶ 2018年

評価 ▶ ☆ 4.6(amazon)

- 📌 内容・特徴

-

著者 オリー・リチャーズ は言語学習の専門家で、「ストーリーを通じた学習」 を提唱するポリグロット(多言語話者)。

本書は、英語を母語としない学習者のために設計されていて、英語初心者が無理なく楽しめる内容になっている。

他にも Short Stories in English for Intermediate Learners(中級者向け) など、レベル別のバリエーションがある。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ シンプルで分かりやすい英文

→ 難しい単語や文法がほとんどなく理解しやすい一方、適度な読みごたえも感じられる。✅ 1話完結型で負担が少ない

→ 各ストーリーは短くまとめられているので、気軽に読める。✅ 語彙リスト付きで辞書なしでも読める

→ 各ストーリーの後に<語彙リスト>があり、重要単語の意味をすぐに確認できる。✅ 理解度クイズで理解をチェックできる

→ 各ストーリーの後に<理解度クイズ>がついており、内容理解を確認できる。✅ リスニングにも対応(オーディオブックあり)

→ 英語の音声も利用できるため、リーディング+リスニング の両方で学習できる。

簡単ってだけじゃなくて、読みごたえも感じられるところがおすすめポイント!

内容に加えて構成なども考え抜かれていて、良書ですね!

Charlotte’s Web

著者 ▶ E・B・ホワイト

肩書 ▶ 児童文学作家

分量 ▶ 192ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ 児童文学

難度 ▶ ★☆☆☆☆

初版 ▶ 1952年

評価 ▶ ☆ 4.8(amazon)

- 📌 あらすじ

-

農場を舞台にした子ブタ(ウィルバー)とクモ(シャーロット)の友情の物語。

子ブタのウィルバーは「売られてしまう運命」にあったが、心優しい少女(ファーン)が彼を助ける。

やがて、ウィルバーは農場に預けられ、そこでも「クリスマスのごちそう」として処分される運命に。

そんな彼を救おうとするのが、賢くて思慮深いクモのシャーロット。

シャーロットは、納屋の天井に張ったクモの巣に「すごいブタ」 などの文字を編み込み、ウィルバーを特別な存在にしていく。

シャーロットの計画が成功し、ウィルバーが助かる一方で…。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ シンプルな英語でありながら情感豊か

→ シンプルながらも詩的で洗練されているため、英語の美しさを味わいながら読むことができる。✅ 友情・生と死について考えさせられる

→ 子供向けながら、大人の心にも響くテーマが含まれている。✅ 多読初心者でも読みやすい

→ 文章がシンプルで分かりやすく、短めの章ごとに区切られているので、多読初心者にもぴったり。✅ 語彙の繰り返しが多い

→ 物語内で同じ単語や表現が繰り返されるため、わからない単語でも意味を推測しやすい。✅ 映画化・アニメ化もされている

→ 過去に何度も実写映画化されており、映像と併せて楽しむこともできる。

書籍情報サイト・Goodreadsでは、『死ぬまでに読みたい100冊の本』にも選ばれています。

深いテーマや美しい文体を考えれば、それも納得ですね!

▶ 日本語訳『シャーロットのおくりもの』(あすなろ書房)はこちら。

The Secret Garden

著者 ▶ フランシス・エリザ・ホジソン・バーネット

肩書 ▶ 小説家 / 劇作家

分量 ▶ 126ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ 児童文学

難度 ▶ ★★☆☆☆

初版 ▶ 1911年

評価 ▶ ☆ 4.6(amazon)

- 📌 あらすじ

-

イギリス領インドで生まれたわがままな少女 メアリー は、コレラによって両親を亡くし、イギリスのヨークシャーに住む伯父の屋敷に引き取られることに。

退屈な日々を過ごしていたメアリーだったが、 長年閉ざされた「秘密の庭(The Secret Garden)」 の存在を知り、庭の鍵を探し始める。

庭を再生する過程で、病弱ないとこの コリン や自然に親しむ少年 ディコン と出会い、メアリー自身にも変化が。

荒れ果てた庭が蘇るのと同じように、メアリーやコリンの心も成長し、それぞれの絆が深まっていく。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ 児童文学なのでシンプルな英語

→ 子ども向けに書かれているため、文法や語彙は比較的平易(ただし、古い英語表現もアリ)。✅ ストーリーが分かりやすく、続きが気になる

→ ミステリー要素(庭の秘密)や感動的な展開があり、読書のモチベーションを維持しやすい。✅ 語彙力アップに役立つ

→ 植物・自然・感情などの豊かな英語表現が学べる。✅ 文章の美しさ

→ みずみずしい自然描写が魅力的で、大人でも楽しめる。✅ 会話の割合が多く、スラスラ読める

→ セリフの比率が高いため、リズムよく読み進めることができる。

本書は児童文学の古典として幅広い世代から支持されてきました。

主人公メアリーがわがままな女の子から優しく心の強い少女へと成長していく姿が丁寧に描かれています。

Holes

著者 ▶ ルイス・サッカー

肩書 ▶ 児童文学作家

分量 ▶ 240ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ 児童文学

難度 ▶ ★★☆☆☆

初版 ▶ 1998年

評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)

- 📌 あらすじ

-

主人公 スタンリー・イエルナッツ は、祖先から続く「不運」によって、身に覚えのない罪でグリーンレイク少年矯正キャンプに送られる。

そこで彼が課せられたのは、「毎日1つ縦横5フィートの穴を掘る」というもの。

キャンプでの過酷な日々を過ごす中で、この「穴掘り」がただの罰ではなく、何かを探しているのではないかと気づくスタンリー。

一族にかけられた呪い、100年前の湖に沈んだ秘密、謎の宝物 などが絡み合いながら、物語は進展。

やがて、スタンリーは ゼロ という少年と友情を育み、ついに 「穴を掘る本当の理由」 を突き止める。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ 伏線回収が見事なストーリー展開

→ 点と点がつながる巧妙なストーリーは、児童書とは思えない完成度の高さ✅ 英語が比較的シンプルで読みやすい

→ 文章は短めで平易。スラングや少年たちの会話が多く、リズム感のある英語に触れられる。✅ 映画版もあり、理解を深めやすい

→ 映画化もされており、映像と併せて楽しめる。✅ 社会的なテーマも含む

→ 「不平等」「運命」「努力」など考えさせられるテーマがあり、大人が読んでも面白い。✅ 読みやすい構成

→ スタンリーの物語と過去のストーリーが交互に語られるため、飽きにくい。

著者は、アメリカの最も優れた児童文学作家に贈られる「ニューベリー賞」を受賞しています。

「なぜ穴を掘るのか?」の謎を意識して読むと、より楽しめますよ!

▶ 日本語訳『穴 HOLES』(講談社文庫)はこちら。

The Giver

著者 ▶ ロイス・ローリー

肩書 ▶ 児童文学作家

分量 ▶ 256ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ SF・ディストピア

難度 ▶ ★★☆☆☆

初版 ▶ 1993年

評価 ▶ ☆ 4.6(amazon)

- 📌 あらすじ

-

舞台は、戦争も貧困も苦しみもない 「完璧な社会」。しかし、人々は感情を持たず、色も見えず、記憶も持たない。

主人公 ジョナス は、12歳になり、社会での役割を与えられる。彼に与えられたのは 「記憶を受け継ぐ者(The Receiver of Memory)」 という特別な仕事。

彼は「ギヴァー」と呼ばれる老人から、過去の記憶 を受け取る。そこには 喜び・愛・痛み・悲しみ など、今の世界では消された感情があった。

過去の記憶を知ることで、ジョナスは この世界の真実と恐ろしさ に気づく。そして 彼はある決断をする。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ 文章がシンプルで平易

→ 比較的シンプルな構文が多く、短めの文章が多い。✅ 多読初心者にも挑戦しやすい

→ SF小説は難解なものが多いが、本書は映像的な描写が多く、イメージしやすい。✅ ストーリーが引き込まれる展開

→ ディストピアならではのミステリアスな世界観が魅力的。✅ 奥深い英語表現

→ 抽象的な概念 / 色のない世界を描写する表現が印象的。✅ 深いテーマがあるため、考えながら読める

→ 根底にあるのは「自由とは」「感情とは」といった哲学的なテーマ。大人も楽しく読める。

2014年には 映画化(『ギヴァー 記憶を注ぐ者』) され、話題になりました。

映画を先に観て、ストーリーを押さえておくってのもアリかも。

▶ 日本語訳『ギヴァー 記憶を注ぐ者』(新評論社)はこちら。

The Rosie Project

著者 ▶ グラム・シムシオン

肩書 ▶ 作家 / 脚本家

分量 ▶ 368ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ ロマンス・ユーモア

難度 ▶ ★★★☆☆

初版 ▶ 2013年

評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)

- 📌 あらすじ

-

恋愛 と 自己成長 をテーマにしたハートフルなストーリー。

主人公 ドン・ティルマン は、40歳の遺伝学者。頭脳明晰だが、発達障害を抱えていて社交的なスキルが乏しく、合理主義的すぎる 一面を持つ。

恋愛経験ゼロの彼は、完璧なパートナーを見つけるために 「The Wife Project(妻候補プロジェクト)」 を開始。

ある日、彼の前に現れたのが ロージー という女性。彼女は 自由奔放で衝動的、ドンの理想の条件にはまったく合わない。

しかし、彼女の依頼で実の父親探しを手伝うことになったドン。ロージーと過ごす時間の中で、感情 や 愛の本質 を学び始める。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ ユーモアが多く、楽しく読める

→ ドンの合理的すぎる思考が面白く、クスッと笑える場面が多い。✅ ストーリーが分かりやすい

→ 恋愛小説にありがちな難解な心理描写は少なめなので、スムーズに読める。✅ 1人称視点で、ドンのユニークな思考を体験できる

→ 一風変わった視点(合理的すぎる思考)で描かれており、物語に没入しやすい。✅ 科学・遺伝学のトピックが面白い

→ 知的な要素があり、単なるラブコメ以上の読み応えがある。✅ 続編もあるので、多読に最適!

→ 続編(『 The Rosie Effect 』『 The Rosie Result 』)もあり、気に入ったらシリーズで楽しめる。

合理的なドンと非合理的なロージー。対極にいる2人の掛け合いがおもしろい!

ロージーに惹かれていくドンの心理描写も素敵です!

▶ 日本語訳『ワイフ・プロジェクト』(講談社)はこちら。

The Storied Life of A.J. Fikry

著者 ▶ ガブリエル・ゼヴィン

肩書 ▶ 作家 / 脚本家

分量 ▶ 320ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ ヒューマンノベル

難度 ▶ ★★★☆☆

初版 ▶ 2014年

評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)

- 📌 あらすじ

-

アメリカの小さな島にある書店 「アイランド・ブックス」 の店主、 A.J.フィクリー は、妻を亡くし、孤独な日々を送っていた。

彼は本を愛しているが、人付き合いが苦手。

そんな彼のもとに、新たな出版社の営業 アメリア が訪れる。彼女は明るく、読書への情熱を持つ女性だったが、A.J.は冷たく突き放してしまう。

ある日、店の大切な宝物である初版本が盗まれる事件が発生。さらには、書店の前に赤ん坊が置き去りにされる。

困ったA.J.だったが、赤ん坊を育てることを決意。そこから彼の人生は大きく変わっていく。

家族・恋愛・本への愛 を描いた感動の物語。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ 章ごとに短編小説のようなまとまりがあり、少しずつ読み進められる。

→ 各章がA.J.の人生のエピソードごとに分かれており、多読に適している。✅ 文学作品の引用が多く、本好きには親しみやすい。

→ A.J.が愛する文学作品の話がたくさん登場し、読書好きなら楽しめる。✅ 登場人物の心理描写が丁寧で、感情移入しやすい。

→ A.J.の成長や周囲の人々の変化がリアルに描かれる。✅ 伏線が巧みに張られ、ストーリーに引き込まれる。

→ ミステリー要素もあり、後半に向けて盛り上がる展開が魅力。✅ 会話文が多く、テンポよく読める。

→ A.J.とアメリア、島の住人たちの会話が多く、日常英語の表現が学べる。

各章の冒頭にA.J.のおすすめ本の紹介があり、物語とリンクしています。

本屋が舞台で、文学作品が多く登場する…。本好きにはたまらないですね!

▶ 日本語訳『書店主フィクリーのものがたり』 (早川書房)はこちら。

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

著者 ▶ マーク・ハッドン

肩書 ▶ 児童文学作家 / 詩人

分量 ▶ 288ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ ミステリー

難度 ▶ ★★★☆☆

初版 ▶ 2003年

評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)

- 📌 あらすじ

-

15歳の少年 クリストファー は、数学が得意で論理的思考を持つが、自閉スペクトラム症を抱えており、他人とのコミュニケーションが苦手。

ルールに従うことを好み、ジョークや比喩を理解するのが難しい。

ある日、隣人の犬が殺される事件 が発生。警察はクリストファーを疑うが、彼は潔白を証明するために 「探偵」として事件を調査することを決意する。

しかし、調査を進めるうちに、両親や家族の秘密 が明らかになり、彼の人生は思わぬ方向へと動き出す。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ シンプルな文体が多く、比較的わかりやすい表現が使われている。

→ 主人公の論理的な思考が反映され、平易な文章が多い。✅ 会話が少なめで、主に主人公の内面描写が中心。

→ ダイアログ(対話)の多い文章が苦手な人でも読み進めやすい。✅ 推理要素があり、ストーリーの先が気になって読み続けられる。

→ 「次は何が起こるのか?」という興味で、自然と読書が進む。✅ 章番号が「素数」になっているなど、遊び心がある。

→ 主人公の数学好きが反映された独特の構成が面白い。✅ ミステリーとしての構成がしっかりしており、伏線が活きる。

→ 犬の事件をきっかけに、家族の秘密が明かされる展開が秀逸。

ユニークな表現や比喩などは少なく、淡々とした調子で物語は展開します。

淡々としているからこそ、物語の世界に引き込まれる、想像力がかき立てられるって感じ。

▶ 日本語訳『夜中に犬に起こった奇妙な事件』(ハヤカワepi文庫)はこちら。

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry

著者 ▶ レイチェル・ジョイス

肩書 ▶ 作家

分量 ▶ 384ページ(ペーパーバック)

分類 ▶ ヒューマンノベル

難度 ▶ ★★★☆☆

初版 ▶ 2012年

評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)

- 📌 あらすじ

-

人生の意味 や 後悔 、愛 について考えさせられる作品。

退職したばかりの男性 ハロルド は、ごく普通の人生を送っていたが、ある日、昔の同僚 クイーニー から「末期がんで余命わずか」という手紙が届く。

返信を書いて郵便局へ向かうつもりだったが、「人生の最期を迎えようとしているクイーニーに直接会うべきではないか」という思いがよぎる。

彼はそのまま歩きはじめる。イギリス南部からスコットランドまで600マイル(約1,000km)の旅に出ることを決意したのだ。

道中で出会う人々や思い出に触れながら、彼は 人生の過ち や 愛する人との関係 を見つめ直していく。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ 登場人物が少なく、会話の内容がシンプル。

→ 多読初心者でも、人物関係を理解しやすい。✅ ハロルドの心理描写が中心で、物語の進行がゆっくりしている。

→ 複雑なストーリー展開がなく、感情や気持ちをじっくり理解しながら読める。✅ 感動的なストーリーで、最後まで飽きずに読める。

→ 主人公の内面的変化や人間ドラマが読者の興味を引き続ける。✅ 旅の過程が明確で、ストーリーの流れを追いやすい。

→ 「どこまで歩いたか」が進行の目安になり、迷わず読める。✅ 比較的シンプルな構文が多く、短めの文章が多い。

→ 文体は平易で、過剰に装飾された表現が少ないため、読みやすい。

イギリスの美しい田園風景の中を歩きながら、人生を見つめ直すハロルド…。

主人公とともに歩いてる感覚で読むと、より楽しめます。

▶ 日本語訳『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』(講談社文庫)はこちら。

Animal Farm

著者 ▶ ジョージ・オーウェル

肩書 ▶ 作家 / ジャーナリスト

分量 ▶ 125ページ(kindle版)

分類 ▶ 政治風刺

難度 ▶ ★★★★☆

初版 ▶ 1945年

評価 ▶ ☆ 4.5(amazon)

- 📌 あらすじ

-

動物たちの社会を通じて、共産主義の風刺を描く寓話。

イギリス国内で共産主義を賛美するような論調があった中で、共産主義の名のもとに独裁が正当化されることを危険視した筆者が、それを風刺する形で執筆した。

とあるイギリスの農場で、動物たちが人間の支配からの解放を求めて反乱を起こす。

リーダー格のブタ 主導のもと、動物たちは人間を追い出して自分たちだけの平等な社会を作ろうとする。

しかし、次第にリーダーのブタが権力を掌握し、独裁的な支配者に変貌していく。

動物たちの理想の社会は、矛盾・腐敗 によって、いつしかかつての人間社会と変わらないものになってしまう。

- 📌 ここがおすすめ!

-

✅ シンプルな構文が多く、短い文章が中心。

→ 文法的には易しいが、風刺や比喩表現が多め。✅ 寓話形式でストーリーがわかりやすい。

→ 動物の行動が現実の政治体制(当時のソ連)を象徴しており、背景知識があれば理解しやすい。✅ 全体が短めで、1冊読み切る達成感を得やすい。

→ 一般的な小説よりも短く、初心者でも最後まで読みやすい。✅ 比喩表現が豊富で、英語の文学的表現を学べる。

→ 隠喩や皮肉表現に触れることで、英語の読解力を向上させることができる。✅ 繰り返し出てくるフレーズがあり、印象に残りやすい。

→ “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” など、英語の名言としても知られるフレーズが登場。

ソ連の成り立ち・冷戦における国際関係などの知識があれば、単なる寓話以上の読み方ができるはず。

大人が楽しめる物語といった感じですね。

▶ 日本語訳『動物農場』(ハヤカワepi文庫)はこちら。

番外編:amazon kindle unlimited

料金 ▶ 980円(月額)

タイトル ▶ 約500万冊

無料体験 ▶ 初回30日間(プライム会員は初回90日間・7/14まで)

端末 ▶ スマホ・ PC ・タブレット・kindle 専用端末 など

特徴① ▶ サブスクの中でも突出したタイトル数

特徴② ▶ プライム会員でなくても利用可

特徴③ ▶ 洋書も豊富なラインナップ

\ 無料体験はこちら! /

- 📌 kindle unlimited おすすめ:Learn English Through Stories

-

kindle unlimited の中からおすすめしたいのがこちらの、『 Learn English Through Stories 』。

短めの物語が多数収録されており、初心者でも取り組みやすい。

注目すべきは、それぞれの物語を初級・中級・上級の3つの難易度で読むことができる点。

物語の初級をまず読み、内容を理解したうえで次のレベルに進むという読み方が可能。

多読で重要なのは、「自分の英語レベルよりもワンランク上の英文に触れる」こと。

この本の構成であれば、そのポイントを自然な形で押さえることができる。

同じシリーズがVolume 1~ 6 まであり、そのすべてを kindle unlimited で読める(記事執筆時点)。

▶ amazon の商品ページはこちら。

上級には難しい単語や熟語も出てきますが、初級をもとに意味を推測しながら読み進められます。質の高い多読につながりますね。

kindle unlimited には、ほかにも『ハリーポッターシリーズ』のような定番までラインナップされています。

初心者が英語多読に取り組むうえで注意したい3つのこと

ここではこれから多読に取り組むあなたへ、僭越ながら3つのアドバイスを送ります。

難易度の高い本にもチャレンジする

多読に対する取り組み方としてあなたに提案したいのは、「難易度の高い本にもチャレンジしましょう」ということです。

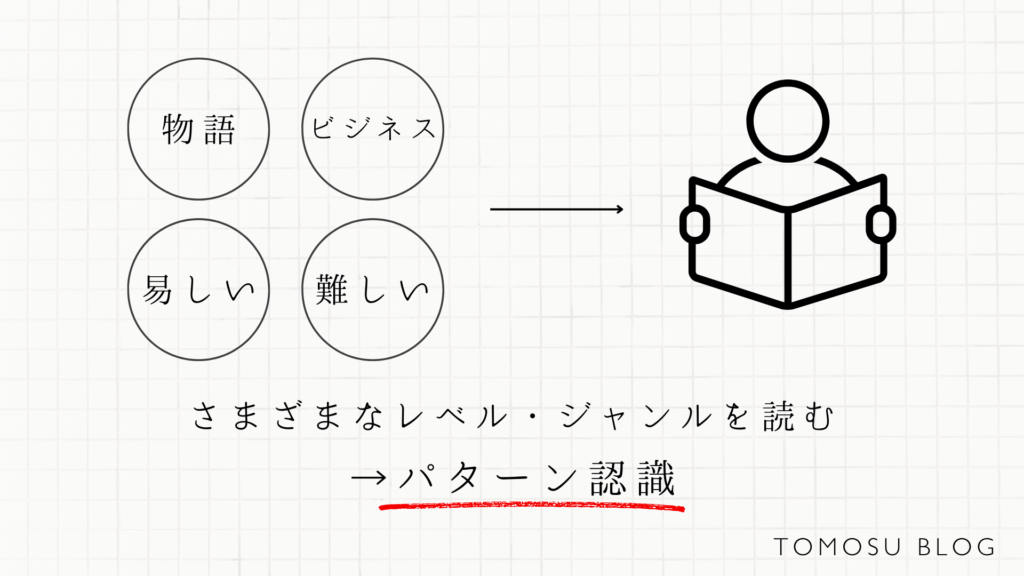

それは、多読の目的である「パターン認識」のためです。

英文のパターンを脳に落とし込むには、「たくさん読む」だけでなく、さまざまなレベル・ジャンルの英文に触れる必要があります。

特に注意したいのが「レベル(難易度)」です。

初心者だからと言って、いつまでも簡単な英文にしか触れないでいると、多読がもたらす「パターン認識」の効果を得ることにつながりません。

個人的に、多読の学習効果を最大化するコツは「自分の英語レベルよりワンランク上の英文に触れること」だと思っています。

「単語学習」や「精読学習」でインストールした英語の基礎力。その基礎力をアップデートするうえで最適なのが「多読」です。

インストール段階では自分の英語レベルに合ったものを読むのが良いですが、アップデート段階ではある程度高い負荷をかける必要 があります。

ひとつ上のレベルに進むには、実際にそのレベルにあるものに触れなければなりませんよね。

ですので、初心者であっても難しめの英文に触れて、自分の理解力を超えたところにある英文を見ておくことが必要なのです。

この記事で、初心者の方には少し難しいと思えるような洋書も取り上げた理由がここにあります。

実際に翻訳者・大学教授として活躍する橋本大也さんは著書『英語は10000時間でモノになる』の中で、「インプット仮説」という学説を紹介しています。インプット仮説 のポイントは、以下の2点です。

- 言語力向上に必要なのは、大量の言葉を読むこと・聴くこと(インプット)である。

- 学習者が理解可能なレベル( i )より、ほんの少しだけ高いレベルのインプット( i + 1 )を大量に受けるのが最も効果的。

その上で、橋本さんは「 i + 1 のインプットを受け続ける環境を作ることができれば、英語は必ず上達する」と断言しています。

こうした点を踏まえると、英文のレベルに制限を設けていては「多読」の効果が半減してしまうことはわかってもらえるはず。

読書の楽しさが損なわれない範囲で、難しい本にもチャレンジしてみましょう!

多読においては謙虚さ不要です。難しい英文と出会わなければ、成長につながりません。

あれこれ考えず、興味のある本はどんどん読んじゃいましょう!

勉強という意識を捨てる

次に提案したいのは、「勉強という意識を捨てる」ということです。

あまり難しいことを考えずに、娯楽感覚で取り組むことが大切だと思います。

ボクは今でも多読を続けていますが、自分の「読みたい」を最優先にしていますし、飽きたら読むのをやめるということもよくあります。

NETFLIXで見始めたドラマがつまらなくて途中でやめるのと同じ感覚です。娯楽なのでそれでいいと思っています。

不思議なもので、同じ「多読」であっても“勉強”という意識が働くと途端に息苦しくなってしまいます。

「気楽に本を手にとり、好きなものだけ読み進める」「途中でやめても罪悪感を感じる必要はない」ということを意識して取り組むことをおすすめします。

ボクは飽き性なので、読むのやめちゃった本が結構あります。あー、これも飽きちゃったー。

このブログ大丈夫かな…。

「多読」がすべてではない

さらに、もうひとつあなたに提案したいのは「『多読』がすべてではない」ということです。

通常、多読においては辞書を使わずに読み進め、おおまかに理解できれば OK とされています。

ですがこれはあくまでも「多読」でのハナシ。当然ですが、英語力アップのための学習法は「多読」だけに限りません。

本の難易度やあなたの興味に応じて、時には辞書を使ってじっくり読み進めるのもよいでしょう。

ボクは 正確な理解が求められる本(仕事関係・お金関係)や じっくり読みたい本 は必要に応じて辞書を使います。

英語の学び直しに取り組み始めたころは今よりも英語力が低かったので、【 フィクション → 辞書を使う 】【 ノンフィクション → 辞書を使わない 】といった感じで、ジャンルごとに読み方を使い分けていました。

フィクションはわからない箇所があるとストーリーを追えなくなってしまう一方で、ノンフィクションはところどころわからない箇所があっても全体として理解できる場合が多いからです。

時として辞書を使いながらじっくり読み進めるのも、それはそれで楽しいものです。

また、オーディオブックなどと併用して「聴く」「発音する」という学習法をかけ合わせることも効果的でしょう。先ほど紹介した橋本大也さんは、オーディオブックを聴きながら読み、シャドーイングもやっているそう。

日本人はマジメだから、「辞書を使ってはいけません」「自分のレベルに合った本だけ読みましょう」と言われると、言われたとおりにやってしまいます。

ですが、勉強の醍醐味は自分でアレコレ考えながら、時には遠回りしながら、自分オリジナルの学習法を自分自身で発見していくことにあると思います。

「多読」は英語学習におけるひとつの選択肢に過ぎないということを頭に入れたうえで、自分にピッタリ当てはまる学習バランスを見極めるとよいでしょう。

「多読」「精読」「音読」など、読む学習法だけでもいろんな選択肢がありますね!

読み方の違いによって新たな発見もあったりして面白いですよ!

\ 「読む」に「聴く」をプラスするならコレ! /

まとめ:多読で英語をつかみとっていく

いかがだったでしょうか。

多読初心者の方におすすめの洋書 と 多読の取り組み方 について、個人的な経験をもとにお話しました。

多読は読んで字のごとく「たくさん読む」ということです。

たくさん読むことで、英語の構造やリズムをアタマで理解するだけでなく、カラダに落とし込むことにつながります。

自分のカラダで英語をつかみとっていくこと が多読の目的であり、醍醐味でもあります。

世の中には多読に限らず、英語学習に関する情報が溢れています。中には「1か月で英語がペラペラに!」「英語は勉強する必要はありません」みたいな怪しい誘い文句もあります。

これはつまり、「効率」を重視するあまり、できるだけ 近道を選びたい という学習者が多いことの裏返しでもあります。

「効率的に英語力をアップさせたい」「あわよくば楽して英語を覚えたい」という学習者が多いからこそ、さまざまな英語学習情報が生まれては消えていく状態を作り出しているのです。

ですが、英語学習の王道はシンプルに「読む」ということ。

ボクがあなたに提案したいのは、「英語を自分自身でつかむ」ということです。

マラソン選手は何千キロ、何万キロと走り込んだその先で「42キロを走りぬく体力・スピード」「疲れにくい効率的なフォーム」をつかみとります。

YouTubeには「疲れないランニングフォーム」の解説動画がたくさん出ています。

これも “効率的に” “手っ取り早く” 正しいランニングフォームを身につけたいランナーが多いことの裏返しですが、本当の力は走り込むことでしか身につきません。

そもそも、何千キロ、何万キロと走り込む中で、自分の手で正解をつかみとっていくプロセスこそが楽しいわけじゃないですか。

そのプロセスをすっ飛ばして、先に答えを見ちゃうって、なんかつまらないですよね。

それと同じで、本当の英語力は「多読」によって大量の英語に触れ、自分自身で「あぁ、英語ってこんなものなんだな」という感覚をつかんでいくところに楽しさがあるわけです。

巷にあふれている学習法に振りまわされることなく、目の前にある洋書1冊を丁寧に読み込んでいくことが大切なのではないでしょうか。

この記事があなたの英語学習にとって役立つものであったなら、とてもうれしいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。